一般的な成人の1日のカロリー摂取は約2000kcalです。しかし、ある人が一食で4000kcalを超える食事を取ることがあります。木下ゆうかさんは、ココイチカレー5人前(約6000kcal)を食べた後、体重が一時的に5kg増加しました。

ギャル曽根の腸内では善玉菌が50%を超え、栄養吸収の効率が優れていることがわかりました。基礎代謝の高さや遺伝子の影響で、摂取カロリーが体に蓄積されにくい特殊な体質が浮かび上がっています。

主要ポイント

- 4000kcalを超える一食でも体重維持する「大食いの秘密」

- 木下ゆうかさんの健康診断は中性脂肪やコレステロールが「オールA」

- 腸内の善玉菌50%超が食物の排出を促進

- 基礎代謝の高さが摂取カロリーの燃焼に影響

- 代謝と遺伝子が「大食いの理由」を科学的に解明

大食いなのに痩せている人々の不思議

「大食い人間なら太らない」ことは多くの人に疑問です。大量の食事をしながらもスリムな体型を保つ大食いなのに痩せてる人がいます。科学的な理由があります。

一般的な常識との矛盾

「食べる量=太る」は一般的な考え方ですが、例外もあります。もえのあずきさんはアイドル活動と大食いチャンピオンを同時に。78万人の視聴者がYouTubeで見ています。

大食い芸能人や有名人の例

- もえのあずき:大食いとアイドルを両立

- 赤阪尊子:胃の容量が一般人の2倍で、31kgまで減量後も48kgで安定

- 20代女性:体重30kg台で優勝後、健康的な体型に変化

世間の誤解と現実

「裏で吐いているのでは?」と噂されますが、医学的検証で明らかに大食い人間なら太らないメカニズムが見つかりました。赤阪氏のケースのように、体質や代謝の個人差が重要です。

過食嘔吐を理由に成功した例もあります。体の仕組みの多様性が見えます。

大食いの人がなぜ太らないのか?科学的な説明

体はエネルギーを消費する仕組みを持っています。大食いダイエットの仕組みは理解できます。1日のエネルギー消費は3つの要素で構成されます。

- 安静時代謝(60%):心臓の鼓動や体温維持に使われる基本的なエネルギー

- 食べものの熱産生(5-10%):消化・吸収に必要なエネルギー

- 活動性熱産生(25-30%):歩行や仕事など日常の活動による消費量

大食いの人が太らない理由の1つは「基礎代謝の個人差」です。安静時代謝が高い体は、同じ食事でもエネルギーを多く消費します。活動性熱産生が高い人は、運動量が多いため余分な脂肪が少なくなる傾向があります。

研究では、生化学的な3つの要因が「脂肪を食べても太らない」という現象に影響します。消化吸収効率やホルモンバランス、遺伝子による代謝スピードの違いが関係しています。これらがバランスよく機能する場合、大食いの人がなぜ太らないと言われるのです。

基礎代謝率の役割

クリスとジョージは同じオフィスで働きます。基礎代謝率は太るか太らないかを決めます。この数値は、休息中でも消費するエネルギーの基礎です。基礎代謝が10%上がると、テニス20分分のカロリーを消費できるようになります。

高い代謝率を持つ人の特徴

- 筋肉量が多い:特に太ももや背筋の筋肉が発達

- 体温が平均36.8℃より0.5℃高め

- 甲状腺機能が活発で新陳代謝が活発

- 遺伝子β3AR/β2ARを持っていない傾向

代謝を促進する要因

「エクササイズと大食い」のバランスが大切です。週2~3回の筋力トレーニングで筋肉を維持できます。これにより、基礎代謝が低下しにくくなります。さらに:

- 食後15分の小休止で血流促進

- 鶏むね肉やマグロの赤身など高タンパク食を摂取

- 睡眠7時間確保でホルモンバランス維持

年齢と代謝の関係

20代がピークで、30代以降は大食いの人がなぜ太らないかは意識的なケアにあります。毎日の軽い散歩や階段利用で活動量を増やすと、代謝低下を緩和できます。特に50代のジョージ氏のような「無意識の動き」が、体質維持に重要です。

遺伝子と体質の関係性

「大食いなのに痩せてる人」の秘密は遺伝子にあると言われています。数百万の遺伝子変異が体重調節に影響します。同じ食事でも、脂肪蓄積やエネルギー消費が変わるのです。

| 体型タイプ | 特徴 | 割合 |

|---|---|---|

| リンゴ型 | 腹部脂肪蓄積・内臓脂肪リスク | 男性の40% |

| 洋ナシ型 | 下半身脂肪集中・皮下脂肪中心 | 女性の35% |

| バナナ型 | 均等な体脂肪・基礎代謝が高い | 全体の25% |

遺伝子検査ではFTO遺伝子が注目されています。この遺伝子を持つ人は22%の肥満リスク増加が見られます。欧州男性では6人に1人が該当します。

一方で、レプチン受容体欠損症などの稀な遺伝子異常もあります。全世界で数十例が報告されています。

- 肥満遺伝子の影響は個人差の50-80%を占める

- 単一遺伝子変異による肥満は全体の7%未満

- 遺伝子検査は唾液サンプルで可能で、検査結果に基づくダイエット戦略が提案されます

遺伝子検査を選ぶ際は経済産業省ガイドライン準拠の機関を選ぶことが大切です。遺伝的要因だけでなく、食生活や運動習慣も重要です。

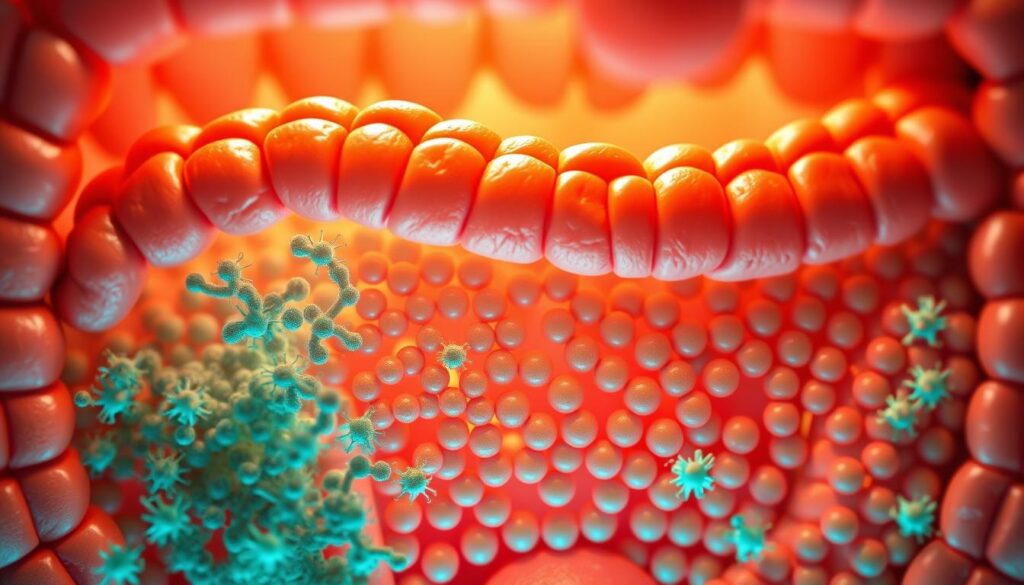

大食い太らない腸内細菌の秘密

近年、大食い太らない腸内細菌がカロリー処理に重要であることがわかりました。なぜ、多くの食べ物を食べても太らないのですか?その理由は「腸内環境」と「吸収メカニズム」にあるのです。

腸内フローラのバランス

腸内には約100兆個の細菌が存在します。特に、「Firmicutes」と「Bacteroidetes」の比率がカロリー処理に影響します。

- バランスが取れている人:大食い太らない腸内細菌が優勢

- バランスが崩れている人:脂肪吸収が過剰になりやすい

食物の吸収効率と腸内環境

特定の腸内細菌は、食物から吸収されるカロリーを30%以上減らすことができます。例えば:

| 現象 | 原因 |

|---|---|

| 大食い 吸収されない | カロリーを細菌が消費するため |

| エネルギー効率化 | 短鎖脂肪酸が代謝を活性化 |

腸内細菌を健康に保つ方法

健康的な腸内環境を維持するには:

| 方法 | 具体例 |

|---|---|

| 食物繊維摂取 | 野菜、果物、玄米 |

| 発酵食品 | ヨーグルト、納豆、キムチ |

| 生活習慣 | 運動、ストレス軽減、規則正しい睡眠 |

これらの方法を実践すると、大食い 吸収されない現象が促進されます。ただし、過剰な摂取は健康に危険なので、バランスを大切にしましょう。

大食い人のトイレの回数と代謝の関係

大食いをしても太らない秘密は、大食い人のトイレの回数にあると言われています。研究によると、一般人より1.5~2倍速く排泄する人が多いです。これが大食いの秘密の一つとされています。

食物が腸内を通過する時間が短いため、吸収されるカロリーが自然に制限されます。

データによると、1日5~10回の排泄が平均です。この頻度は代謝の活発さを示します。摂取した栄養が脂肪に変わるまでにかかる時間や、消化・排出に要する時間とも関連しています。

「食べすぎてジーンズの上に乗っかったお腹を見て落胆したことは、誰もがあると思います。」

効果的な排泄を促す方法として、

- 食前30分に野菜ジュースムージング

- レモン白湯で腸内環境を整える

- クエン酸を含む食品を摂取

| 排泄頻度 | 1日あたりのカロリー消費 | 1ヶ月総消費 |

|---|---|---|

| 5回 | 15kcal | 450kcal |

| 10回 | 30kcal | 900kcal |

ただし、過剰な頻度は栄養不足のリスクも伴います。健康的な大食いの秘密を維持するには、代謝と腸のバランスが不可欠です。腸内細菌の多様性を高め、排泄リズムを整えることが大切です。

運動習慣とエクササイズの影響

エクササイズと大食いの両方を楽しむには、「無意識の活動量」と「筋肉の質」が重要です。運動をしない人でも、日々の小さな動きが

無意識の活動量の差が作るカロリー消費

「NEAT(非運動性活動熱産生)」が多いと、大食いダイエットがうまくいきます。

- 足の小刻みな動き

- 話す際のジェスチャー

- 立ち仕事の頻度

これらが日々積み重ねられ、消費カロリーに25-30%の差を生み出します。

効率的な栄養素の利用能力

定期的なエクササイズで筋肉の「糖質貯蔵力」が向上します。運動で筋細胞内のGLUT4受容体が増え、摂取した糖質を効率よく筋肉に取り込む仕組みが働きます。大食いダイエットを続けやすくなります。

筋肉量が作る消費カロリーの壁

筋肉1kgは1日約13kcalを消費します。脂肪組織は同じ量で9kcalしか消費しません。筋肉を増やすことで、基礎代謝が上がります。「大食いでも太らない」現象の理由です。成人男性は体重×1.5gのタンパク質を摂取することが筋肉維持の目安です。「運動習慣の有無は、代謝のスイッチのオンオフを左右する」(健康栄養学研究所)

大食い太らない病気の可能性と注意点

- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病):代謝が加速し、食欲増進と体重減少が同時に

- 1型糖尿病:インスリン不足で栄養が吸収されず、多食しても痩せ続ける

- 炎症性腸疾患:腸の損傷で栄養吸収が阻害されるケース

米国立衛生研究所(NIH)の調査では、「大食い太らない病気」のリスク層を1万人規模で分析。特に注意すべき症状は:

- 食後すぐ空腹感が戻る

- 手の震えや動悸が続く

- 原因不明の発熱や慢性疲労

「大食い人間なら太らない」体質が続く場合、早めの受診を。遺伝要因は12%未満とされますが、腸内環境の乱れやホルモン異常が隠れたリスクとなる可能性があります。2015年の血糖値モニター研究でも、食後血糖値の個人差が体質の鍵と判明しています。

健康な大食い体質を維持するためには、週1回の体調チェックと、「1日15分のストレッチ」で代謝バランス調整が推奨されます

大食い ガリガリ なぜ?食べ方と消化の関係

大食い ガリガリ なぜ?食べる方法と消化システムが関係しています。フードファイターの胃は通常の15倍まで膨張できます。大食い 吸収されない現象を支えます。CT検査で、胃袋が骨盤まで達する例もあります。

これは、身体が食物を効率的に処理する仕組みを示しています。

| 項目 | 一般人 | 大食い専門家 |

|---|---|---|

| 胃の最大容量 | 1.5L | 22L(推定) |

| 食事頻度 | 1日3食 | 1日1~2食 |

食事の頻度と量

- 長時間空腹状態で代謝が活性化

- 1食で大量摂取でも、消化吸収が分散される

咀嚼の重要性

咀嚼回数が30回を超えると、大食い 吸収されない効果が現れます。食物を細かくすることで、消化酵素の働きが効率化されます。

これにより、栄養吸収が制御されます。

消化酵素の個人差

アミラーゼやリパーゼの分泌量が少ない人は、炭水化物・脂質の吸収効率が低いです。摂取カロリーの30%が未吸収で排出されるケースもあります。

この個人差が「大食い ガリガリ なぜ?」の答えの一つです。

胃の伸縮力と消化効率が組み合わさり、食べても太らない体質が形成されています。このメカニズムを理解すれば、健康に配慮した「大食い戦略」も可能に!

大食い 太らない 吐くという誤解

「大食い 太らない人は吐くのでは?」——この疑問は、大食いなのに痩せてる人を見た時によく浮かびます。しかし、科学的根拠はありません。専門家は「嘔吐は健康を害する行為」と警告します。

「食事中に満腹を感じることはない。――先ほど大会では満腹を感じたことがなかったとおっしゃっていましたが、それは今もですか。」

プロの大食い選手の多くは、医学検査で特殊な体質が確認されています。胃の拡張能力や代謝の高さが、大量の摂取を可能にしています。嘔吐を繰り返せば、食道や歯のエナメル質が傷み、長期的な活動が困難になります。

- 脳の満腹信号が鈍い

- 代謝が通常の2倍以上

- 消化器官の物理的適応

健康リスクを避けるため、彼らは吐く行為はしません。遺伝や生活習慣が大食いなのに痩せてる人の秘密です。誤解を解くには、生理学的特徴を正しく理解することが大切です。

大食い 吸収されないメカニズム

友達が2倍の量を食べても体重が変わらない理由は、体の仕組みに秘密があります。大食い 吸収されない現象は、腸内環境と遺伝子が影響しています。腸内フローラのバランスや消化酵素の働きが、摂取した栄養を体に吸収する効率を左右します。

まず栄養素の吸収率は個人によって大きく異なります。脂質の吸収効率は60%から90%まで差があります。小腸の微絨毛の密度が高い人ほど、食物の栄養を効率的に取り込めます。逆に吸収されない分は体外へ排出されます。この個人差は腸内に存在する大食い太らない腸内細菌の働きも関連しています。

次に遺伝的要素が重要です。消化酵素の分泌量や腸壁の透過性は遺伝子で決まります。例えばアミラーゼやリパーゼの遺伝子変異を持つ人は、炭水化物や脂質の分解効率が低い傾向にあります。この遺伝子の影響が、「食べても太らない体質」を作り出しているのです。

| 要素 | 吸収効率の例 |

|---|---|

| 脂質吸収 | 60%~90%(個人差大) |

| ビフィズス菌の影響 | カロリー消費効果あり |

| 遺伝子変異 | 酵素分泌量に違い |

ギャル曽根氏の例では、20,000kcal摂取しても体重が変わらないのは、腸内細菌が一部のカロリーを消費し、吸収を阻害しているからです。また、腸の動きが早く排泄が早いため、吸収される時間を短縮する仕組みも働いています。これらの要因が複合的に作用し、「食べても太らない」現象が生まれるのです。

健康的な大食いと危険な大食いの見分け方

| 健康的な大食い | 危険な大食い |

|---|---|

| ・栄養バランスを重視 ・食後は元気で倦怠感なし ・BMI25未満で安定 |

・量優先で栄養偏り ・下痢や便秘が続く ・ストレスで過食を繰り返す |

ホルモンバランスが大切です。グレリンが多くとると、空腹感が強くなります。GLP-1が少ないと、満腹感が弱くなります。2022年の研究によると、コルチゾールが高いと、甘いものが欲しくなり、体重が急増します。

健康的な食べ方の例は、プロの食べ放題タレントが咀嚼回数を意識します。PFCバランス(タンパク質15%・脂質25%・炭水化物60%)を考えて食べます。反対に、大食い太らない病気の兆候は、食後2時間で再び空腹感や睡眠不足で食欲が増すなどです。

日本肥満学会では、BMI25以上が肥満と見なされますが、個人差があります。健康的な食べ方は、スクワットや有酸素運動で代謝を上げることが重要です。食事の「量」よりも「質」を選ぶことが大切です。

結論

大食いの理由は単純な体質の違いだけではありません。基礎代謝、遺伝子、腸内細菌のバランス、無意識の活動量などが関係しています。日常の小さな動作が、エネルギー消費に大きく寄与します。

大食いでも太らない理由は、これらの要素のバランスにあることがわかります。体質を理解し、健康を保つには、栄養バランスと運動が重要です。野菜や低GI食品を先に食べ、食物繊維を意識しましょう。

水溶性食物繊維を摂取することも大切です。遺伝的な要因もあるものの、咀嚼回数やタンパク質の適正摂取で体質に合わせた健康管理が可能です。ただし、年齢に応じて代謝が低下するため、20代の摂取量を維持するリスクもあります。

FAQ

大食いなのに太らない人はどのような体質ですか?

大食いなのに太らない人は、基礎代謝率が高いことが多いです。腸内細菌や消化吸収の効率も異なります。結果として、同じ量を食べても体重が増えにくい体質を持っています。

大食い競技者は健康ですか?

大食い競技者は特殊な体質を持っています。医学的な検査で健康状態が確認されています。ただし、過度に大量の食事を摂取すると体に悪影響が出ることがあります。

遺伝子は大食いと体重にどんな影響を与えるのですか?

遺伝子は体重調節に重要な役割を果たします。特定の代謝関連遺伝子を持つ人は、摂取したカロリーを効率よく変換できます。結果として、太りにくい傾向があります。

大食いでも太らない腸内細菌とはどんなものですか?

「大食い太らない腸内細菌」とは、食物からのカロリー吸収を抑制する腸内細菌です。特にFirmicutes門とBacteroidetes門の比率が関係しています。

大食いの人のトイレの回数はどれくらいですか?

大食いの人はトイレの回数が多くなる傾向があります。これは消化器系の効率性が関与しています。結果として、摂取したカロリーの一部が体内に吸収されずに排出されることが多いです。

大食いをするとどんな健康リスクがありますか?

大食いをしても太らないからといって健康であるとは限りません。甲状腺機能亢進症や糖尿病などのリスクがあります。注意が必要です。

健康的な大食いの特徴は何ですか?

健康的な大食いは、栄養バランスが取れていることが重要です。食後に不快感がないことや、日常生活に支障がないことも特徴です。安定した体重を維持できていることも大切です。

大食いと消化のメカニズムにはどのような関係がありますか?

大食いの人の消化機能や食べ方には個人差があります。特に咀嚼や食事の頻度、消化酵素の分泌量が影響しています。これが「大食い 吸収されない」状態を引き起こすこともあります。

大食いなのに吐いているというのは本当ですか?

大食いなのに吐いていると疑われることがあります。プロの大食いは特殊な体質を持っています。無理に嘔吐をすることは健康に悪影響を及ぼすため、ほとんどありません。